Fragmento

Un prefacio

«La muerte de Aleth indica mi pronta e irremediable muerte». «La existencia de Aleth es garantía de mi propia existencia». Formuladas estas dos premisas, se puede llegar a una sencilla conclusión: «Ignorar a Aleth significa ignorar mi destino: mi muerte o existencia».

Estas ideas tan concretas —expuestas aquí en tiempo presente— comenzaron a invadir mi mente siendo sólo un niño, pero de una manera imprecisa y poco entendible, a modo de vagas imágenes, simples esbozos conceptuales o sugerentes sensaciones. Con la llegada de la adolescencia, esas abstracciones carentes de identidad y de un claro significado se convertirían en contundentes convicciones, en auténticas certezas que me obligarían a buscar y encontrar a Aleth cada día. Y, en definitiva, ese sería mi propósito en la vida, pues un designio fatal para Aleth sería un designio fatal para mí.

Aleth

I

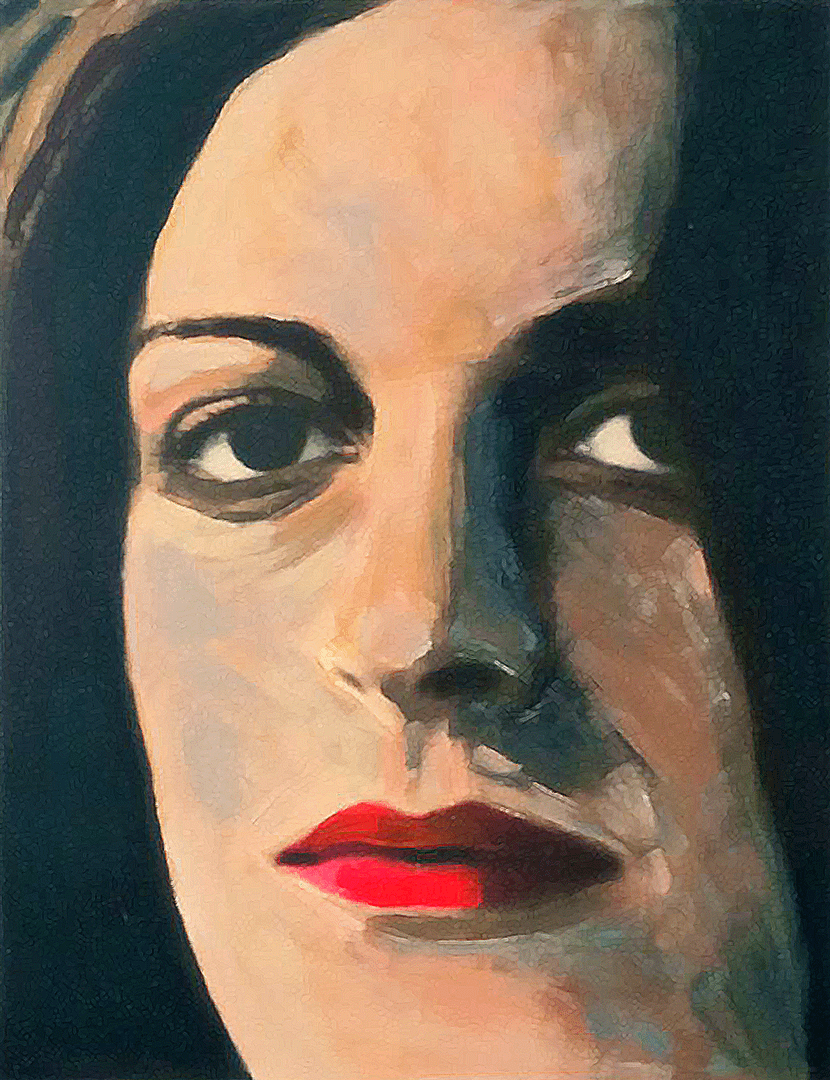

Escondida en su jardín, Aleth bordaba delicados pañuelos de seda que más tarde vendía en la ciudad. Yo la observaba a través del enrejado que separaba su casa, Vila Separada, del camino; para ello, fingía que cazaba algún insecto, que me interesaba por alguna cuestión botánica o que jugueteaba con los barrotes de la verja. De cualquier manera, disimulaba mi inevitable comportamiento. Con el paso de los años hubo que guardar las apariencias más si cabe y actuar con la máxima pulcritud.

Pese a que resultaba difícil distinguirla en el cenador que le servía de cobijo, una muestra del vestido, un ligero movimiento de cabeza o el vuelo de sus manos me hacían saber que ella estaba allí, tras el emparrado. Fijaba entonces su leve presencia en mi retina, para no tener duda de que realmente la había visto. Si por algún motivo recelaba, reiniciaba la busca y analizaba minuciosamente cada detalle de esa visión hasta quedar absolutamente convencido. Y cada día este proceder se repetía.

No siempre la climatología permitía un escenario tan controlable. Cuando el mal tiempo hacía acto de presencia, la búsqueda se complicaba: Aleth escapaba de la pequeña pérgola de plantas trepadoras. Tenía entonces que esmerarme en dar con una prueba de su existencia en la propia casa: una cortina al correrse o descorrerse, su difusa imagen tras los ventanales, la luz de una lámpara encendiéndose o apagándose, una momentánea y fantasmal aparición. Esas eran las únicas y débiles señales que podía conseguir y con las que tenía que satisfacer mi demanda de respuestas. Para no llegar a esa situación, experimentaba el encuentro haciendo salidas a deshora. Las carreras a contrarreloj y las excusas con las que conseguía esquivar algunas obligaciones me perturbaban, pero formaban parte de mi vida.

II

Vila Separada quedaba algo alejada de la ciudad, por lo que se la conocía con ese nombre tan a propósito. Construida sobre un acantilado, la vivienda podía considerarse una fortaleza a la que prácticamente nadie tenía acceso y en la que Aleth vivía una elegida reclusión. Alrededor de la propiedad se extendía el mar en una rueda infinita que, a su vez, encerraba nuestra pequeña isla mediterránea: Pont d´Illa.

A ese mar inacabable, que comprendía todos los océanos, mares y ríos del mundo, yo lo llamaba Fábulo. Le di ese nombre cuando entendí que debía distinguirlo con un apelativo que reflejara su grandiosidad y poder, cuando entendí que debía referirme a él con un único nombre que permitiera eliminar todos esos otros títulos que lo denominaban y definían, pero que lo degradaban y desestructuraban estúpidamente. Fábulo era un ser extraordinario y dotado de vida propia.

En su arrebato u holganza,

en su turbulencia o templanza

siempre Fábulo.

En muchas ocasiones, Fábulo sujetaba toda su energía en una ligera y acompasada ondulación azul. Otras veces, se le veía turbio y tan enfurecido que parecía querer escapar de su propio seno. Por las noches, su monótono arrullo o su incansable bramar pretendían adormecerme. Era entonces cuando los pensamientos más siniestros acerca del estado en que pudiera hallarse Aleth se acrecentaban, volviéndose tan machacones que me impedían conciliar el sueño. Con el fin de alejar tales pensamientos de mi cabeza recurría a lo que yo llamaba «mis juegos piadosos».

Uno de esos juegos consistía en dar un nuevo significado a las palabras. Repetía esas palabras una y otra vez, una y otra vez, procurando mantener el orden en el que se me habían ocurrido y asociando cada una de ellas con su reciente acepción. O bien, y esta era una de tantas otras opciones, confeccionaba una imagen mental con múltiples y variados elementos que, pasados unos segundos, debía reproducir con exactitud. Otro de los juegos era realmente enrevesado: cada una de las letras de un vocablo era reemplazada por una otra —vocal por vocal, consonante por consonante—, por lo que un término cualquiera alteraba indefectiblemente su morfología y su fonética. Con las palabras resultantes «traducía» cualquier pequeña frase: el nombre de un cuadro o el título de un libro, por ejemplo. No podía comprobar la perfecta resolución de ninguno de los juegos, pero era capaz de mantener a raya al enemigo. Ya en plena madrugada, el sueño y el cansancio me vencían.

No había transcurrido demasiado tiempo desde que consiguiera dormirme cuando entraba mi tía Carmit a la habitación. Retiraba el cubrecama en el que me arrebujaba plácidamente, estiraba de los almohadones y descorría las gruesas cortinas. Las sombras de la noche dejaban de gravitar en torno a mí, convirtiéndose en finísimos haces de luz que me hacían recordar que aún estaba vivo. A pesar de que a Carmit le disgustaba mi pereza, yo remoloneaba todo lo que podía. Entre sueños le decía que ya me levantaba, pero rendido como estaba volvía a quedarme dormido. Sin darse por satisfecha, Carmit me susurraba al oído: «Simon, Simon, mi querido muchachito, un hermoso día nos espera». Le sonreía resignado y me levantaba con tal de contentarla. Así, de esta manera, sin querer ni poder alterar el estreno matutino, como si temiéramos abandonar nuestros hábitos, recibíamos la vida cada día. Y cada día, la vida se iba convirtiendo en una nueva aventura.

De entre los momentos de búsqueda que a diario soportaba, había uno que encerraba en sí una absoluta precisión. En sábados alternos, Aleth acudía a la ciudad a hacer entrega de sus bordados y abastecerse de víveres. Sólo entonces podía verla sin impedimentos, de manera contundente, inequívoca, rotunda… Y a pesar de que era ese un tiempo limitado, a mí me parecía un tiempo tan generoso y profundo que me sumergía en él con total confianza. La duda que habitualmente me acompañaba se convertía en la convicción de una presencia. No es que no hallara obstáculos en cuanto a la completa certificación de la existencia de Aleth, sino que las dificultades que pudieron aparecer me resultaron tan llevaderas que más que un tiempo generoso y profundo, aquel era un tiempo milagroso que trascendía sobre todo lo demás. Y así fue durante toda la que puede considerarse mi vida.

El «sábado milagroso» daba inicio con la llegada de Aleth a la ciudad. Siempre igual: las mismas horas —muy temprano en el verano y ya avanzada la mañana en el invierno—, el mismo ceremonial, la misma estrategia a seguir. Yo la aguardaba por cualquiera de las callejuelas que daban a la plaza hasta que escuchaba acercarse la vieja calesa que la conducía desde Vila Separada: salía entonces a su encuentro. Y ella, seria, indiferente, ensimismada, sin percatarse de que yo andaba por allí, descendía del vehículo lentamente y se consagraba a sus quehaceres: su figura ocupaba mi mirada y apaciguaba la impaciencia de mi mente. A partir de ahí, seguía sus movimientos de manera encubierta —siempre manteniendo una distancia prudencial—, la custodiaba visualmente hasta allá adonde se dirigiera: temía que se desvaneciera al doblar una esquina o al mezclarse entre las gentes que iban y venían. Cuando entraba a cualquier recinto permanecía a la espera hasta que, de nuevo, resurgía como mi salvación.

No hay más realidad que la que se despliega ante nosotros con toda su fuerza, con todo su brillo, con todo su claror. Sólo constatando los hechos se da respuesta a las cuestiones que no pudieron resolverse por falta de evidencias. De esa manera, se certifican los pensamientos, las ideas, los conceptos, las entidades; en definitiva, se certifica nuestra realidad. Sólo así podemos entender y aceptar aquello que por simple perturbación de los sentidos u ocultación a los mismos desconocemos o dudamos o creemos o, simplemente, imaginamos. Pese a ello, yo partía de unas premisas que carecían de un previo análisis de veracidad: «La muerte de Aleth indica mi pronta e irremediable muerte», «La existencia de Aleth es garantía de mi propia existencia». Eran estos postulados absolutos dogmas desde su mismo inicio y proclamación, pero ambos eran de una indiscutible conclusión: «Ignorar a Aleth significa ignorar mi destino: mi muerte o existencia».

La realidad de cada «sábado milagroso» llegaba a su final cuando Aleth regresaba a su refugio. El recorrido que la calesa realizaba desde la plaza hasta Vila Separada era parte de una convulsa despedida en la que no cabía el adiós. Yo corría campo a través, tropezándome con los pedruscos, enganchándome en los espinos, peleándome por evitar las abundantes plantas de marrubio, todo con el fin de llegar con tiempo suficiente de descubrir su figura. Pero esa figura no tardaba en confundirse entre la enramada y el claroscuro del jardín como una muda sombra más.

••• ••• •••